江戸時代から五街道の起点であり、交通の要衝として知られる日本橋。現在、日本橋川の上空には1日あたり約10万台の自動車が走行する首都高速都心環状線が、首都圏の大動脈として存在している。また、日本橋川周辺は国家戦略特区の都市再生プロジェクトに位置付けられたことによって新しいまちづくりが始まっており、首都高速道路株式会社では、この地域再開発計画と連携し、2020年より日本橋区間を地下化する大規模更新事業を開始。準備工事がおおむね完了し、本格的な工事着手時期を迎え、2025年4月5日より2035年度まで「高速八重洲線」の長期通行止めを実施する。そこで、10年もの長期間にわたる大規模工事の概要、利用者への影響や工事完成後の未来について、首都高速道路株式会社 更新・建設局の田原徹也さん、島越貴之さんのお二人に話を伺った。

まちづくりと一体化した100年先を見据えた高速道路ネットワーク構築

日本橋川周辺の再開発計画については、2001年から官民によるさまざまな議論がなされてきた。一方、首都高速道路株式会社でも、開通から60年以上が経過した日本橋川の上空を走る首都高速都心環状線の構造物の高齢化、過酷な使用状況による損傷に対して、きめ細やかな点検と補修を繰り返していたが、100年先を見据えた長期的な安全性を確保するために抜本的な対策の検討を進めていたという。

更新・建設局 調査・環境課の島越貴之さんは次のように語る。

「2012年に弊社がオブザーバーとして参加していた『首都高速の再生に関する有識者会議』において、首都高速都心環状線の高架橋を撤去し、地下化などを含めた再生を目指す検討が提案されました。弊社は2014年時点はこの区間を橋梁(きょうりょう)で更新する計画でしたが、新しいまちづくりに貢献するため、2018年から地下化ルートの具体的な検討を行い、2019年に神田橋JCTから江戸橋JCT間を地下ルートで整備することが都市計画決定され、2020年に事業をスタートさせました。多くの方々から『青空が見える日本橋』を望む要望書なども受け取っておりましたので、その願いに応えたいという思いも、今回の事業化の背景にありました」

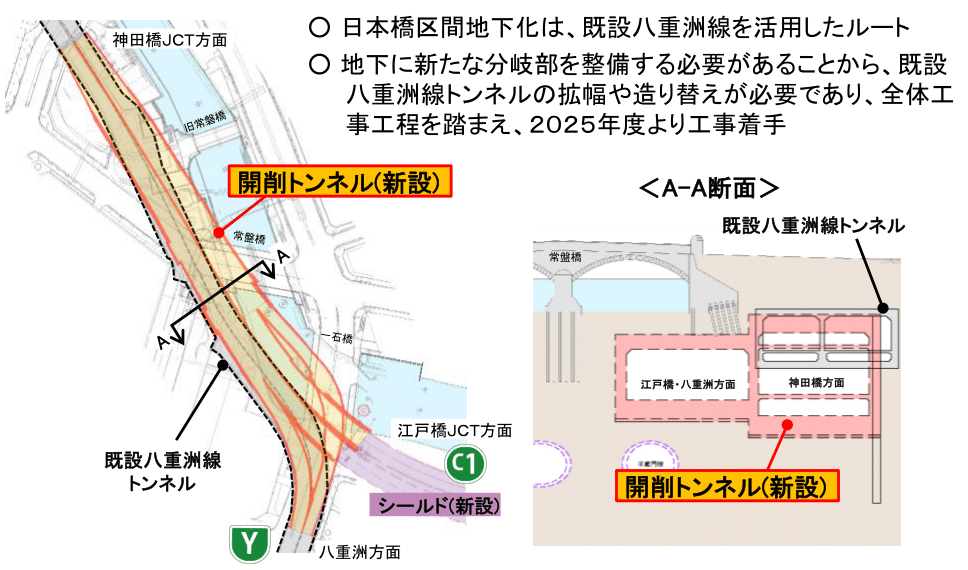

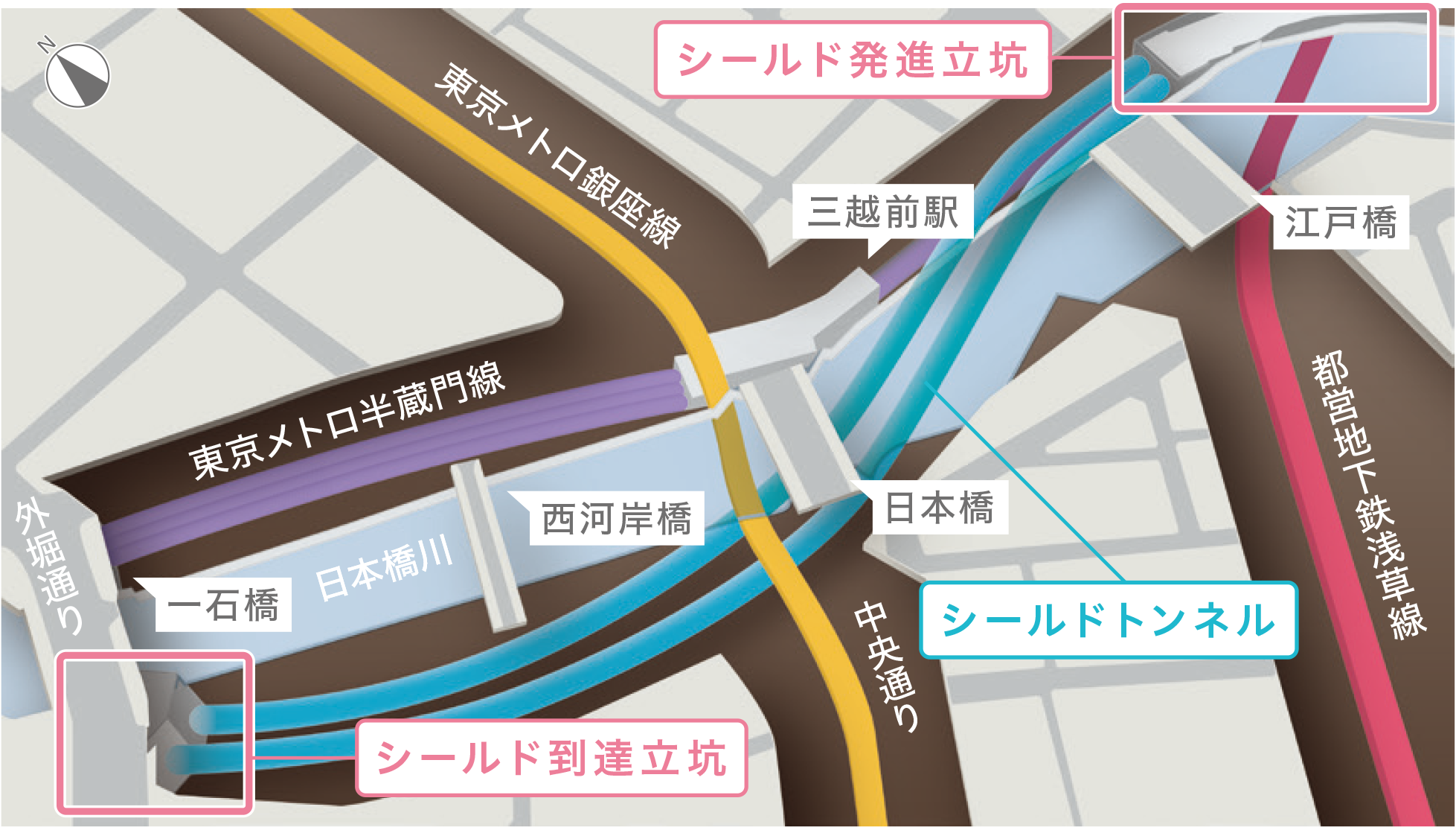

なお、「日本橋区間地下化事業」の対象エリアとなるのは、神田橋JCTから江戸橋JCTまでの約1.8km区間。既設の首都高速都心環状線の橋梁を地下トンネル化する工事が実施される。また、対象エリアを「常盤橋地区トンネル工事区間」、「シールドトンネル工事区間」、「6号向島線接続地区高架橋工事区間」の3工区に分け、同時に工事を進行していく。特に、「常盤橋地区トンネル工事区間」と首都高八重洲線の長期通行止めには密接な関係があるという。

高速八重洲線の長期通行止めについて(外部サイト)

なぜ10年間の通行止めが必要なのか? 背景にある理由を探る

「常盤橋地区トンネル工事区間」はトンネル構築を伴う大規模な工事であるが、10年もの期間が必要な理由について、更新・建設局 土木設計課の田原徹也さんに話を伺った。

「まず、地下に新たな分岐部(JCT)を整備するために、現在の八重洲線トンネルの位置に、より大きなトンネル躯体(くたい)(※1)を整備する必要があります。特に今回は地上面への影響を極力減らすため、現在の八重洲線トンネル内の空間を活用しながら、新しいトンネル躯体を構築する計画をもとに工事を進めていきます。通行止め後は、八重洲線トンネル内の床や壁などの部材を撤去し、トンネル内の施工空間を確保した後、八重洲線トンネル内部から土留め工法(※2)などを実施し、下方や側方へ掘削を進めます。そして、掘削終了後にトンネル躯体を構築する工事を行います。さらに、トンネル躯体構築後に内装工事を実施することで、ようやく供用を迎えることになるわけです。工事の複雑化はもちろん、河川の下を掘削して分岐部を構築するのは弊社でも初めての取り組みです。それだけに、安全に十分な配慮をしながら慎重に作業を進めなければいけません。そのため10年もの工事期間が必要という結論に至りました」

※1トンネルの主要な構造や骨組みのこと

※2掘削した場所が崩壊しないように対策する工法

高度な技術を複合的につなぐ難工事への挑戦

10年もの歳月を費やす今回の日本橋区間地下化事業の中でも、特に複雑な工事となるのが「常盤橋地区トンネル工事区間」である。その工法のポイントが下記の3つとなる。

●ポイント1

地上部から施工が可能な範囲については、地上の道路の通行を止めないために、覆工板と呼ばれるものでふたをしたうえで、開削による掘削・トンネル構築工事を実施。既設の八重洲線よりも深い、約25m程度まで掘削してトンネルを再構築していくため、慎重な工事が必要となる。

●ポイント2

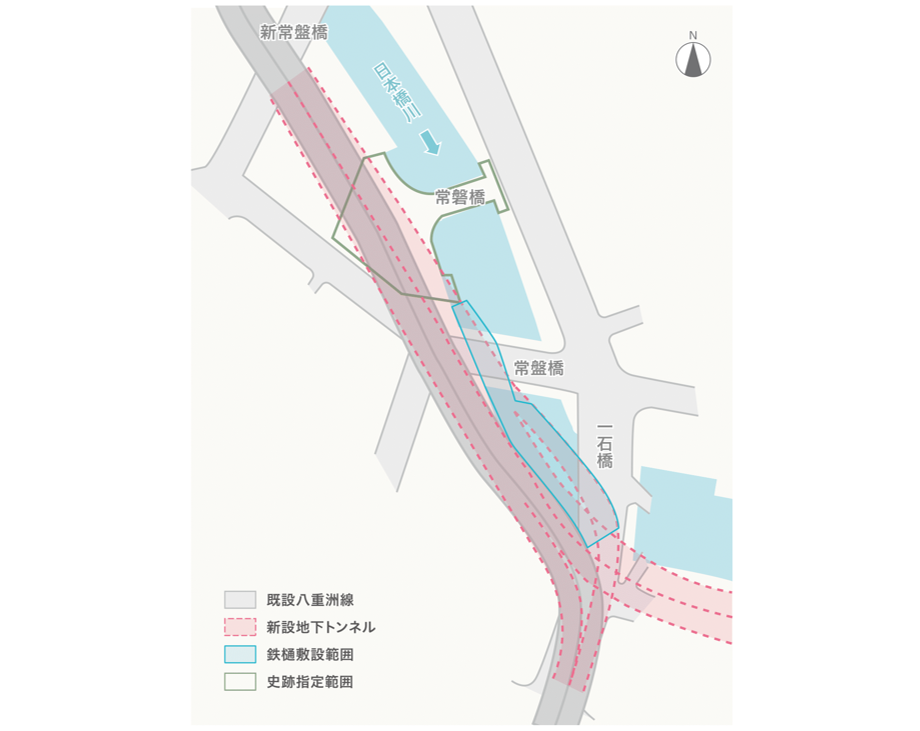

常盤橋地区には、江戸城の城門跡や都内最古の石橋「常磐橋」など多くの史跡・文化財等があるため、保護の観点から地上部を掘削する工事はできない。そのため、既設の八重洲線トンネルの中から地中を掘っていく非開削工法を用いて新たなトンネルを構築する。

●ポイント3

日本橋川直下にトンネルを構築する部分では、川の流れを止めずに掘削を行うために、川底に鋼製の床である鉄樋(てっぴ)を敷設する。鉄樋を使って川の水を通しながら、地中にある既設八重洲線トンネルからの掘削・トンネル工事を実施する。

高速八重洲線が長期通行止め、利用者への影響は?

首都高の利用者が気になるのは、10年間におよぶ「高速八重洲線」長期通行止めによる影響ではないだろうか。その点に関しては、従来「高速八重洲線」は都心環状線のバイパス路のような役割を果たしていたルートであることに加え、データの分析により他のルートへの影響は軽微なものと予測されている。また、通行止めを周知するための広報活動を徹底するという。

「前提として、通行止めをするわけですから利用者の皆様にはご迷惑をおかけすることは間違いありません。しかし、これまでも大規模工事に伴う通行止めを実施する際は、ホームページでの告知やチラシ配布はもちろんのこと、テレビCMやSNS、あるいは現地に看板を設置したり文字情報板を用いて周知を徹底してきました。それによりお客様のご理解が事前に深まり、時間帯やルートをうまく選んでいただくことによって大渋滞などの混乱を招くことなく、工事を終了させた実績がございます。今回も同様の措置をとるとともに、メインユーザーである物流関係の方々に対しても、タクシーやバス、トラックの協会様にご協力をお願いして、広く周知する対策をとっていきます。

また、『八重洲線長期通行止めが日本橋周辺のまちづくりに関係している』ということが、少し場所が離れているため意外と知られていません。まちづくりに期待していただくことで、日本橋区間地下化事業の八重洲線長期通行止めにご理解を得たいと思っています」(島越さん)

わずか1.8kmの区間に、日本の道路建設技術が集結

今回の地下化工事は、いずれの工区も地下鉄や上下水道、ガス管、電線などのライフラインが集積しているため、それらに干渉しないルート設定に加え、「交通の流れを止めない」、「日本橋川の流れを止めない」、「文化財の保護に徹する」に留意した難工事となる。世界に誇る日本の道路建設技術を駆使した工事が、このわずか1.8km区間で実施されるのである。

また、工事を3エリアに分けて行う理由は、この事業では構造形式がシールドトンネル、高架、開削トンネルの3つに分かれていることから工区ごとに異なる工法を用いるためだという。開削トンネルに関しては、常盤橋区間で既に説明したが、下記が、シールドトンネル、高架工区の各工区における工事のポイントとなる。

※工事計画については現時点での予定であり、関係各所との協議により、今後変更の可能性があるので注意が必要

●シールドトンネル工事

・区間内の非掘削エリアにおいて、交差する地下鉄の直上・直下にトンネルを構築

・幅が狭いヤード(工事現場に設けた作業場)においてシールドマシン(トンネル等の掘削で利用される円筒形の掘削機)の発進基地を構築

・シールドマシンの発進前に騒音対策など、さまざまな対策を実施

●6号向島線接続地区高架橋工事

・1日10万台以上の交通を受け止めるう回路を設置

・う回路に交通を切り替え、段階的に橋梁を架け替えることにより、地下ルートと6号向島線の新しいルートを構築

なお、地下ルートの整備にあたり、支障となる地下埋設物の移設、呉服橋出入口と江戸橋出入口部の橋脚の撤去が終了。また、2025年4月からは日本橋川内の既存の橋脚を撤去するために、別の橋脚で受け替える「仮受け橋脚工」に着手する予定になっている。

未来に向けてまちと共に生まれ変わる首都高・日本橋区間

では、地下ルート完成後、どのような交通状況の改善が期待できるのだろうか。

まず、道路構造物の更新によって、従来の高架橋よりも路肩を広く確保できるようになるため、空間的な余裕が増し、車の走行性が向上。また、万が一、故障した車両等が路肩に停まっていても通行する車両に大きな影響を与えないという。

さらに、地下ルートの開通後に江戸橋JCTの都心環状線連結路は廃止され、それに代わって新たな八重洲線が利用できるようになる。これにより交通が分散することで江戸橋JCT周辺の渋滞が緩和され、交通状況の改善が見込まれるとのこと。

なお、2035年度に地下ルートが開通後、これまで日本橋川の上空を覆っていた高架橋の撤去工事がスタートし、こちらは2040年度の完了が予定されている。それにより、かつてのように青空が広がった日本橋の風景がよみがえるとともに、新たな「まち」へと生まれ変わる。その実現に欠かせないのが、今回の「日本橋区間地下化事業」である。

半世紀以上にわたり、首都圏の大動脈として存在し続けている首都高が、まちづくりと一体となって100年先を見据えたネットワークの構築を目指す本事業は、日本の道路政策の歴史に新たな1ページを刻む工事といえるだろう。

【関連リンク】

首都高速道路 日本橋区間地下化事業(外部サイト)

八重洲線長期通行止め特設サイト(外部サイト)